目次

はじめに

拝啓 盛夏の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、弊社主催にて「資産運用 勉強会」および「会員様向け懇親会」を、東京・大阪にて開催いたします。

新規のお客様を含め、どなたでもご参加いただける内容となっておりますので、ぜひこの機会にご参加賜りますようご案内申し上げます。

■ 募集人数(各会場共通)

- 勉強会:各回 48名様(新規の方もご参加可能)

- 懇親会:各回 8名様(※VIP・ゴールド会員様優先)

■ お申込みフォーム

下記フォームよりお申込みをお願いいたします。 2025年7月 オフライン勉強会・懇親会 申込フォーム

2025年7月 オフライン勉強会・懇親会 申込フォーム

- 懇親会:人数に限りがあるため【7月15日(月)締切】とし、抽選制とさせていただきます(VIP・ゴールド会員様を優先)。

- 勉強会:定員に達し次第、締切とさせていただきます。

勉強会の詳細は※こちら

日本の為替の歴史

『ドル対円の為替取引がいつから始まったのか?』その歴史をご存知でしょうか?

明治時代(1868〜1912年):金本位制の導入と固定相場

1871年:

始まりは、1871年(明治4年)でした。

「新貨条例」により円(Yen)が誕生します。この時は金本位制が採用をされていたため『金1.5gを1円』と定めるレートでした。

1870年代末〜1890年代:

欧米との貿易が拡大。円は金本位を維持していたが、アジア諸国は銀本位であったため、日本円は対米ドルで不安定な動きを見せました。そこで、日本の銀貨(貿易銀)は、このメキシコドル銀貨とほぼ同じ含銀量とされ、貿易での利便性のため「1円銀貨 ≒ 1ドル銀貨」の実質的なレートが採用されました。

これが、形式上・実務上「1ドル=1円」のレートが自然と流通した『日本の為替歴史の起源』ともされていますが、この時の「1ドル=1円」は公式な為替レートではありませんでした。

1897年:

正式に金本位制を確立。1米ドル=2円の固定レートが設定されました。

大正〜昭和初期(1910〜1930年代):戦争と世界恐慌

- 第一次世界大戦(1914〜1918):日本経済は好調、円高傾向。

- 1930年:金本位制からの離脱(世界恐慌の影響)。

- 1931年〜1937年:管理通貨制度に移行。円安が進行。1ドル=3.5〜5円まで下落。

- 1937年以降(戦時体制):為替レートは統制され、実勢レートとの乖離が大きくなる。

昭和中期(1940年〜1945年):世界大戦から終戦まで

| 年 | 公定ドル円レート(1ドル=◯円) | 備考 |

|---|---|---|

| 1940年 | 4.27円 | 1930年代後半からの公式レートを維持 |

| 1941年 | 4.27円 → 4.00円 | 太平洋戦争勃発(12月8日) |

| 1942年〜1945年 | 4.00円(固定) | 終戦まで維持 |

この時期は「為替市場そのものが消滅」していたため、公式には記録がありません。しかし、闇市場では『1ドル=10円〜30円』といった非公式レートの存在が指摘される文献も残っています。

戦後〜ブレトン・ウッズ体制(1945〜1971):固定相場制(1ドル=360円)

- 1949年:GHQ主導で1ドル=360円の固定相場が設定。

- 背景:日本経済の復興、輸出主導の経済政策推進。

- このレートは実質的には円安で、日本製品の競争力強化につながり、「高度経済成長期」を支える要因となった。

ニクソンショックと変動相場制(1971〜1980年代)

- 1971年:米国が金とドルの交換停止(ニクソンショック)、ブレトン・ウッズ体制の崩壊。

- 1973年:日本は変動相場制に移行。ドル円レートは市場で決定。

- 1970年代後半:1ドル=250円前後で推移。

- 円高の進行:貿易黒字と投機的資金流入により円高圧力が増す。

プラザ合意と急激な円高(1985〜1990年代)

- 1985年 プラザ合意:米国主導でドル安・円高を促進。

- 結果、1985年:1ドル=240円 → 1987年:1ドル=120円台へ。

- 円高不況対策として金融緩和 → バブル経済形成(1986〜1991)。

- バブル崩壊後(1990年代後半):円は不安定に。1ドル=100〜130円台で推移。

2000年代:デフレ・金融危機・アベノミクス

- 2000年代初頭:デフレとゼロ金利政策により円高基調。

- 1ドル=100〜120円前後。

- 2008年 リーマン・ショック:リスク回避の円買い → 円高進行(80円台)。

- 2012年以降 アベノミクス:金融緩和により急激な円安へ。

- 2015年頃には1ドル=120〜125円に。

2020年代:パンデミックと超円安

- 2020年 コロナ禍:ドル安・円高(105円前後) → その後、米国の金利引き上げで円安へ。

- 2022年以降:

- 日銀が低金利を維持、米国が利上げ → 急激な円安進行。

- 2022年秋:1ドル=150円台を記録(約30年ぶりの水準)。

- 2024〜2025年現在:

- 一時的に160円台を超えた場面も。

- 円安の長期化、日米金利差、日銀の政策転換が焦点。

まとめ

意外にも多くの方が知らないですが(学校で教えてくれないので)、日本の為替の歴史は、非公式には『1ドル1円』。公式には『1ドル2円』から、スタートしています。

つまり、公式には史上最高の円高は『1ドル2円』です。

世界大戦直前には1ドルが4円前後。それが終戦後は突然1ドルが360円です。為替レートはアメリカによって90倍にも安くされたわけです。しかも固定相場。

当時、アメリカは日本政府や財閥が持つ『外貨建て資産』を差し押さえています。外貨建てなので円以外の資産です。そして為替レートを90倍安くし、しかも固定相場にしました。そこから差し押さえた外貨建て資産を円に交換し、日本へ投資をしたとするなら、莫大な価値を生んだことは間違いありません。

今で言えば、1ドル150円を1ドル13500円にし、それを変動しないように為替レートをロック。その状態で、アメリカ人が手持ちのドルを円に両替して、日本の不動産へ投資!

そんなような話です。

しかし、その後の日本は『円安が味方になり、日本製品の競争力強化につながり、高度経済成長期を支える要因となった』わけです。

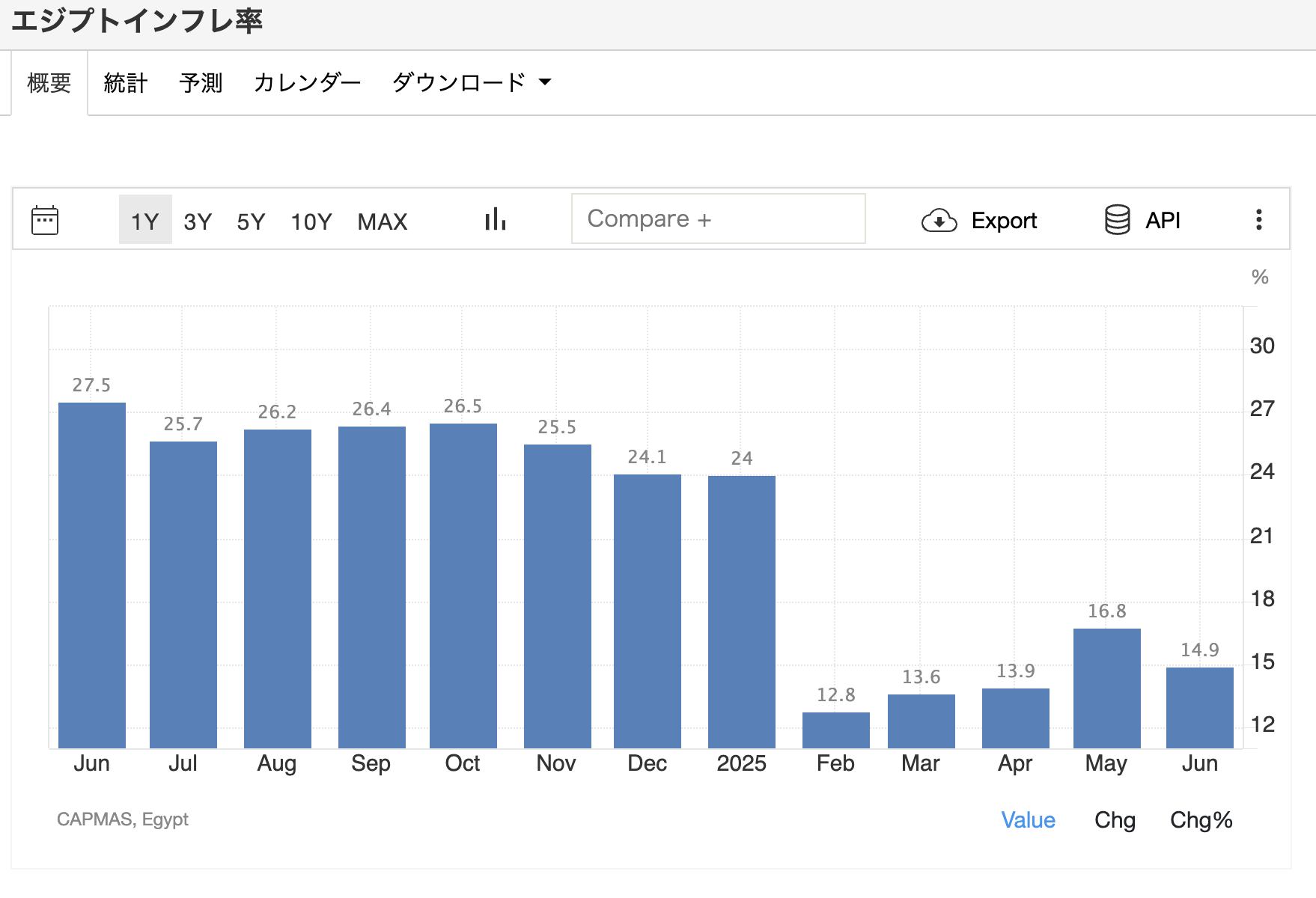

この歴史をエジプトにも当てはめてみて下さい。果たして、エジプトのポンド安はハイパーインフレを助長する物なのでしょうか?

今年の4月頃からドル対エジプトポンドの為替レートはエジプトポンド高に向かってきていますし

30% 以上あったエジプトのインフレ率は14%まで下落してきています。

なぜ、ハイパーインフレが起きないのか?

なぜ、通貨安から一変、通貨高へシフトしたのか?

その答えは、いつも過去の歴史の中にある物です。

引き続き、海外の最新情報を追っていきます!また、最新の情報を見逃さないためにもブログの通知情報が届く『MLP公式Line』にお友達登録をお願いします。

コメント